Service d'accès aux soins, téléconsultation, pratiques avancées... Les raisons d'espérer en 2021

Lien ville-hôpital : Il faut que SAS’améliore !

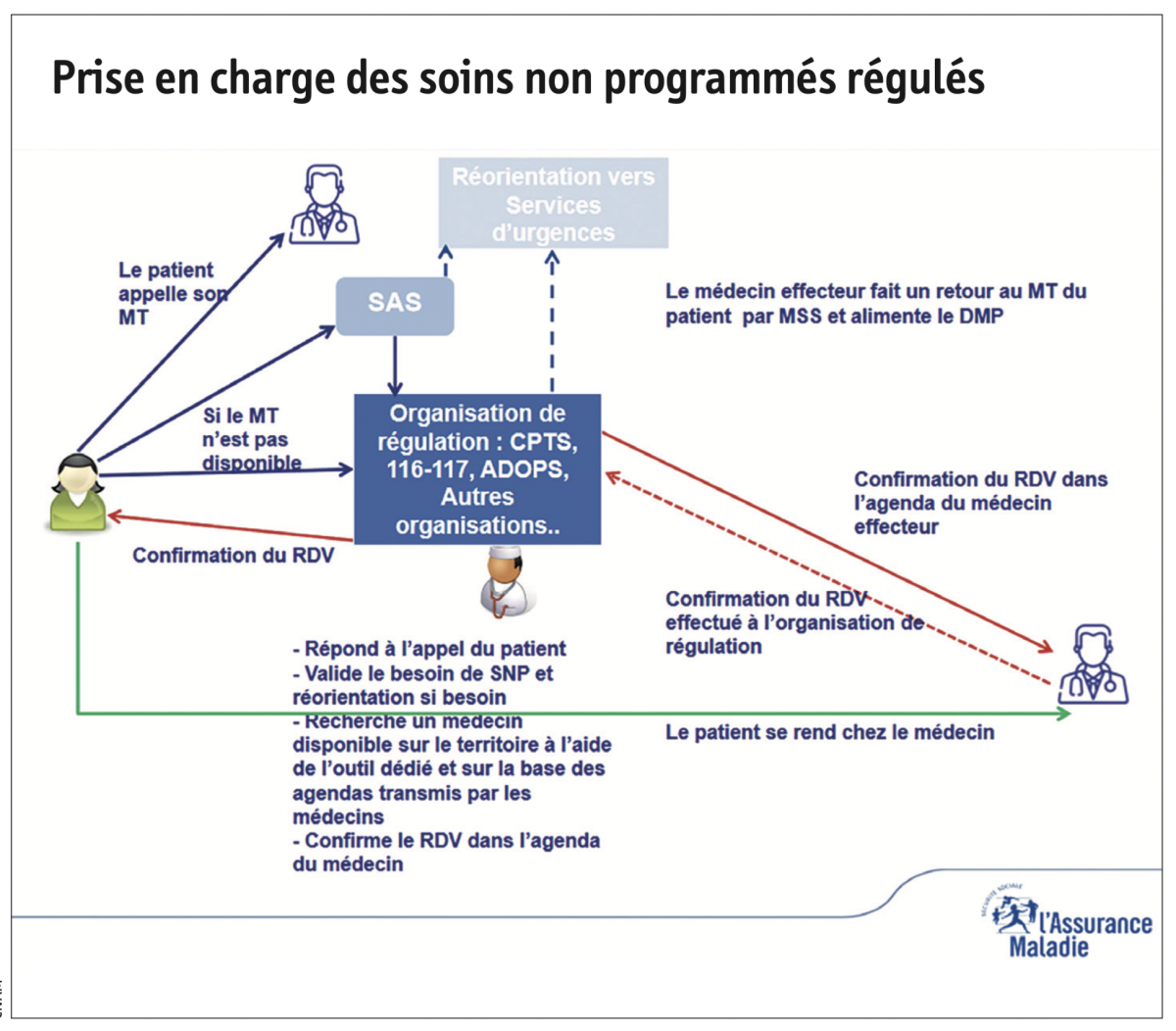

Le service d’accès aux soins (SAS), mesure phare du pacte de refondation des urgences, visait à améliorer la régulation médicale et la collaboration ville-hôpital. Il devait voir le jour en 2020, mais le coronavirus étant passé par là, il sera expérimenté courant 2021. Vingt-deux. C’est le nombre de sites, couvrant 40 % de la population française, qui participeront à l’expérimentation du SAS dès janvier 2021. Objectif : « Permettre à tous les Français de disposer d’une réponse à toute demande de soins », précisait fin novembre le ministère de la Santé dans un communiqué présentant sa mise en œuvre. Le moyen : « Un partenariat étroit et équilibré entre les médecins de ville et les professionnels de l’urgence hospitalière des Samu, en lien avec les services de secours ». En clair, dans ces 22 territoires, la régulation médicale du Samu et la régulation territoriale de la médecine de ville se sont mis d’accord pour offrir des solutions aux demandes de soins non programmés. Et si l’on en croit le Dr Agnès Ricard-Hibon, présidente sortante de la Société française de médecine d’urgence (SFMU), les choses se présentent sous les meilleurs auspices possibles. « Le SAS a, en quelque sorte, déjà été mis en place, en partie à marche forcée, durant la crise, estime-t-elle, et ce notamment grâce à la mobilisation exemplaire de la médecine de ville qui a réussi gérer la première vague sans surcharger les urgences hospitalières. » Pour l’urgentiste, il reste maintenant à « consolider cette coopération, de manière à que ce qui a marché en période de crise puisse aussi marcher hors période de crise ». Concrètement, cela signifie « organiser la cogestion et la réponse multidisciplinaire, qui doit reposer sur les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ». Agnès Ricard-Hibon souligne également la nécessité d’avoir « une cartographie de l’offre de soins plus lisible, pour la population comme pour les partenaires du SAS ». Reste que cette vision très positive du SAS n’est pas partagée par tout le monde. Dans un communiqué publié à l’automne par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), celle-ci critiquait vertement « une expérimentation essentiellement centrée sur les Samu sous l’égide de l’hôpital », et déplorait qu’en dehors de « quelques rares projets vraiment coconstruits avec les médecins de ville », la place des régulateurs libéraux avait été réduite à la portion congrue. Loin de l’optimisme d’Agnès Ricard-Hibon, la première centrale des libéraux se dit « très inquiète au sujet de cette expérimentation qui semble malheureusement vouée à l’échec ». Bien sûr, la perspective des élections aux Unions régionales des professionnels de santé (URPS), prévues pour le printemps 2021, n’est probablement pas étrangère au ton très alarmiste adopté par le syndicat. Reste à savoir si le SAS, après avoir su enjamber la pandémie, saura enjamber les élections.

Réforme des études de médecine : ça ne peut qu’aller mieux

Réforme des études de médecine : ça ne peut qu’aller mieux

La rentrée 2020 a marqué la mise en place de la réforme du premier cycle des études médicales. Et pour une fois, les étudiants et leurs enseignants sont d’accord : les choses sont largement perfectibles. On trouve peu d’étudiants pour regretter la défunte Paces (première année commune aux études de santé), qui sanctionnait jusqu’en 2019 l’accès aux études de médecine. Mais on en trouve également très peu pour se réjouir de son remplacement par le Pass (parcours d’accès spécifique santé), d’une part, et la LAS (licence avec option accès santé) d’autre part : leur entrée en vigueur en septembre dernier est, de l’avis général, jugée insuffisante. Depuis 2020, fini le modèle unique. Il y a désormais plusieurs manières d’accéder à la deuxième année des études médicales. Soit l’étudiant s’inscrit en Pass, qui remplace la Paces, avec une option mineure obligatoire en plus parmi toutes les matières que propose l’université, soit il s’inscrit en LAS : il est en licence dans la discipline de son choix tout en suivant en plus une « mineure santé », qui lui permettra, au cours de son parcours universitaire, de candidater pour intégrer les études de médecine. « C’est une réforme avec laquelle nous sommes d’accord sur le fond, mais qui se met en place de manière dégradée dans beaucoup de villes », regrette Loona Mathieu, vice-présidente de l’Association nationale des étudiants en médecine de France (Anemf ) chargée de l’enseignement supérieur. Celle-ci pointe notamment le fait que...

les étudiants en LAS, qui ne dépendent pas directement des facultés de médecine, peinent à trouver un interlocuteur pour répondre à leurs préoccupations concernant leur option « accès santé ». Elle note par ailleurs que, « dans la majorité des villes, le Pass n’a pas été l’occasion de revoir la pédagogie : c’est le modèle de la Paces qui a été gardé. » Ce que ne rejette pas le Pr Patrice Diot, doyen de la faculté de médecine de Tours et président de la Conférence des doyens de faculté de médecine : « C’est une réforme très complexe, et nous avons été handicapés par la période du confinement. » Le pneumologue assure cependant que des travaux sont menés pour répondre aux préoccupations des étudiants. « Une réflexion est en cours sur le conte- nu des enseignements, avec des plans d’action, université par université », indique-t-il. La question de l’articulation entre les filières des étudiants en LAS et les facultés de médecine est aussi sur sa table de travail. Les promos 2020 ayant essuyé les plâtres, les suivantes auront peut-être davantage de chance.

Organisation : Et si les pratiques avancées avançaient enfin ?

Organisation : Et si les pratiques avancées avançaient enfin ?

Pour gagner du temps médical, la médecine libérale peut désormais compter sur les assistants médicaux, qui se sont fortement implantés en 2020. Mais pour ce qui est des infirmières en pratique avancée (IPA) libérales, tout reste à faire en 2021. Janvier 2020. Face aux membres de l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis), Nicolas Revel, alors directeur de la Cnam, se réjouit de voir que six mois après l’entrée en vigueur de l’avenant 7 à la convention médicale, 302 contrats d’assistants médicaux avaient déjà été signés. Novembre 2020 : contactée par egora-Le Panorama du médecin, la Cnam affiche fièrement un nombre de contrats signés s’élevant à 1 262, auquel s’ajoutent 343 contrats en cours de signature. C’est dire le chemin parcouru en quelques mois, malgré la pandémie. Et la dynamique devrait se poursuivre : les dispositions de l’avenant 8, qui élargissent les zones dans lesquelles un médecin exerçant seul peut, à titre dérogatoire, profiter des aides à l’embauche d’un assistant médical, commencent à peine à entrer en vigueur, souligne l’Assurance maladie. La profession a donc un bel avenir devant elle.

On ne peut malheureusement pas en dire autant des IPA, autre innovation censée, elle aussi, quoique sur un registre différent, permettre de regagner du temps médical. Alors que celles-ci sont de plus en plus nombreuses à sortir des universités, elles éprouvent encore des difficultés à s’insérer dans le paysage sanitaire, surtout en ville. « C’est très compliqué, car le modèle économique n’est pas viable », regrette Tatiana Henriot, présidente de l’Union nationale des IPA. En cause, le forfait négocié entre l’Assurance maladie et les syndicats, insuffisant pour financer à la fois les activités cliniques face aux patients et l’ensemble des missions transversales confiées aux IPA (notamment la prévention), ajoute celle qui cherche justement à implanter son activité d’IPA dans les Yvelines. Mais si l’année 2021 ne se présente pas sous de très bons auspices, elle offre toutefois à Tatiana Henriot quelques lueurs d’espoir. « La DGOS devait convoquer un comité de suivi de l’implantation des IPA en 2020, mais cela n’a pas été possible en raison de la pandémie », explique-t-elle, tout en espérant que ce comité se réunira rapidement courant 2021 et qu’il préludera à une amélioration du modèle économique des IPA.

CPTS : Une enveloppe gonflée pour plus d’ambition

CPTS : Une enveloppe gonflée pour plus d’ambition

Durant tout l’automne, la Cnam et les syndicats de professionnels de santé libéraux ont négocié un avenant à l’accord-cadre interprofessionnel (ACI) qui les lie, de façon notamment à améliorer le financement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). C’était il y a deux ans, le 18 septembre 2018, dans son grand discours consacré à la santé, Emmanuel Macron souhaitait que les CPTS « couvrent tous les territoires d’ici au 1er juillet 2021 », avec un objectif de 1 000 structures : « Je veux précisément que l’exercice isolé devienne progressivement marginal, devienne l’aberration et puisse disparaître à l’horizon de janvier 2022 », affirmait-il. Aujourd’hui, l’objectif semble encore loin : la Fédération nationale des CPTS recensait ainsi, début décembre, 597 CPTS, dont la majorité (339) étaient en phase de préprojet, et dont seulement 49 avaient signé l’ACI. D’où la nécessité d’accélérer le développement de ces structures : c’est tout l’objet des négociations ouvertes en septembre dernier entre la Cnam et les or- ganisations représentatives des différents professionnels de santé. Celles-ci ne sont pas encore finalisées au moment où nous écrivons ces lignes, mais on en connaît déjà les grandes lignes. L’un des points principaux, selon le document utilisé par la Cnam pour l’une des dernières séances de négociations, consiste à augmenter de 75 % l’enveloppe d’amorçage après signature de l’ACI. Concrètement, cette subvention permettant de finaliser le projet de santé et de démarrer les premières missions des CPTS passerait à 87 500 euros pour les plus petites structures (moins de 40 000 habitants) et à 157 500 euros pour les plus grandes (plus de 175 000 habitants). Il s’agit donc bien avec cette proposition de permettre aux CPTS d’être plus rapidement en mesure d’accéder aux financements par missions, qui est le financement pérenne prévu pour ces structures d’exercice coordonné. Et justement, l’accord en cours de négociation prévoit d’ajouter une mission à celles déjà existantes (organisation des soins non programmés, parcours de soins...) : celle de préparer un « plan blanc ambulatoire » destiné à donner aux professionnels libéraux les moyens de réagir en cas de crise sanitaire. « Il s’agirait de budgets complémentaires qui se présenteraient en deux blocs, a expliqué Thomas Fatôme, directeur de la Cnam, lors d’un point presse organisé en novembre par l’Ajis. Un bloc de base viserait à permettre aux membres de la CPTS de construire ce plan blanc ambulatoire, et un deuxième bloc se déclencherait dès lors que...

l’ARS considère qu’on est en crise sanitaire ». Thomas Fatôme insiste : « C’est de l’argent en plus. » Les montants sont d’ailleurs plutôt substantiels, si l’on en croit les propositions de la Cnam : entre 25 000 et 50 000 euros, selon la taille de la CPTS, pour la rédaction du plan blanc, entre 12 500 et 25 000 euros chaque année pour sa mise à jour, et entre 37 500 et 75 000 euros en cas de survenue d’une crise...

Téléconsultation : j’y suis, j’y reste !

Téléconsultation : j’y suis, j’y reste !

À la faveur de la crise épidémique, la téléconsultation est entrée dans le quotidien des patients et de leurs médecins. Un changement dans les pratiques et les habitudes qui, loin d’être transitoire, semble destiné à s’inscrire dans la durée. Si, selon le calendrier épidémiologique, l’année 2020 a été celle du Covid, à en croire le calendrier de la consultation médicale, elle pourrait bien être reconnue comme celle de la téléconsultation. Les chiffres, synthétisésparl’Assurance maladie au mois de septembre, parlent d’eux-mêmes : alors qu’en février 2020, le nombre d’actes de téléconsultation remboursés par les caisses primaires s’élevait à 40 000, il était, en avril, de 4,5 millions. En septembre dernier, notait l’Assurance maladie, plus d’un médecin sur deux y avait recours (soit 3 % des consultations) et elle concernait des patients de tout âge : « Un patient sur cinq y recourant a plus de 70 ans », précisait la Cnam dans un communiqué le 16 septembre Si l’épidémie de coronavirus et son corollaire, le confinement, ne sont pas étrangers à ces chiffres – qui sont redescendus pendant l’été (396 000 actes fin juin, 650 000 té- léconsultations en août) –, le phénomène est trop massif pour n’être que de courte durée.

« Cette pratique va s’installer dans les usages durablement », estime ainsi Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib, l’un des poids lourds du marché de la téléconsultation. Tout en tempérant son enthousiasme. « La consultation vidéo ne doit pas remplacer la consultation en présentiel, ajoute-t-il. Elle représentera probablement entre 15 et 20 % de l’activité des praticiens, comme c’est le cas dans les pays nordiques ou certains pays d’Asie où cette pratique est déjà courante. »

Même sentiment du côté de Bertrand Pellet, directeur du Groupement de coopération sanitaire (GCS) Système d’information santé en Auvergne-Rhône-Alpes (Sara), dont la plateforme de services numériques inclut la téléconsultation. « Nous avons vécu cette année un changement culturel massif et brutal, témoigne celui qui a vu la fréquentation de sa plateforme de téléconsultation multipliée par presque 100 pendant le premier confinement. Il est désormais acquis pour les professionnels que la téléconsultation fait partie des outils à leur disposition. » D’autant que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit de prolonger le remboursement intégral des téléconsultations pour deux années supplémentaires. Un outil, donc, mais un outil parmi d’autres. « On a clairement ressenti une forme de soulagement de la part de tous les professionnels quand ils ont pu retrouver les consultations en présentiel », poursuit Bertrand Pellet. Et ce d’autant plus que les téléconsultations peuvent s’avérer inopérantes pour certaines catégories de patients. « Il faut souligner qu’elle laisse de côté toute une partie de la patientèle », pointe le directeur du GCS Sara, qui liste les personnes qui ne sont pas équipées d’outils numériques adaptés, celles qui ne disposent pas d’une connexion internet suffisante, ou tout simplement celles qui ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique. Si 2021 « ne sera pas très différente que ce qu’on connaît aujourd’hui », pense le Dr Jacques Battistoni, médecin généraliste à Ifs (Calvados) et président de MG France, « la première demande des médecins généralistes est de pouvoir continuer la téléconsultation par téléphone. Et ce n’est pas gagné parce qu’on voit bien que ni l’Assurance maladie ni les prestataires de solutions techniques n’ont envie que ce soit pérenne. Et ça se heurte à la volonté des généralistes qui en ont besoin ». Pour lui, 2021 sera l’occasion de s’interroger sur les conditions qui permettraient de rendre licite la téléconsultation par téléphone, notamment pour les patients qui ont plus de mal avec la vidéo ou ceux résidant dans des zones peu ou mal desservies. Une autre attente concerne la télé-expertise car « ce que veulent les médecins, c’est une téléconsultation partagée et conjointe entre un médecin traitant et un médecin correspondant », précise Jacques Battistoni. En d’autres mots, un entretien avec une communication des éléments du dossier patient pour permettre une étude plus approfondie. « On l’avait envisagé au moment de la première négociation sur l’avenant 6 de la convention médicale, mais comme on n’a pas pu le mettre en place, MG France l’a rappelé auprès de l’Assurance maladie. C’est un des points sur lesquels on voudrait avancer. »

La sélection de la rédaction

Le montant de la cotisation ordinale vous semble-t-il justifié?

Blue GYN

Oui

Tout dépend comment on pose la question. - Tout travail mérite salaire et il faut arrêter de râler sur tout et en permanence, (Arr... Lire plus